Dilemas do design III: o ainda-não-ser

No último post mencionei o caráter de “ainda-não-ser” do design e terminei dizendo que, para driblar esta incoerência da ação projetada, buscamos por certos “padrões” projetuais. O pressuposto implícito em tais padrões é o de que, assim como um produto de design, o usuário seria previsível dentro de um contexto inevitável.

Se por um lado isso pode ser traduzido como uma forma de imposição de um comportamento padrão (manipulação midiática etc.), por outro, também pode significar a reinvenção do próprio conceito de “usuário”, induzindo a rupturas de comportamentos-padrão.

A fronteira entre esses caminhos tão distintos nunca é muito clara, pois o “objeto mágico” visado pelo projeto de design satisfaz certas expectativas ao se realizar, mas frustra a si mesmo ao eliminar qualquer outro modo de realização, isto é, sua própria potencialidade projetual.

Este aspecto de “ainda-não-ser” do projeto torna-se inconveniente – aos estudantes, aos professores e aos profissionais – porque se mostra e se comporta muito além de um simples valor antecipatório e regulador da ação, suscetível de ser delimitado metodologicamente. Como delimitar um processo destinado a permanecer descontínuo e vago, uma vez que destrói a si mesmo pelo simples fato de se realizar?

Talvez não haja o que fazer além de permanecer no nível da especulação, levando-se em conta propriedades lógicas a serem explicitadas em conexões conceituais da ação que se pretende conduzir. No entanto, ao mesmo tempo, esta mesma especulação nos remete a uma realidade que parece preexistir a si mesma: aquela de uma capacidade a ser criada, de uma transformação a ser operada.

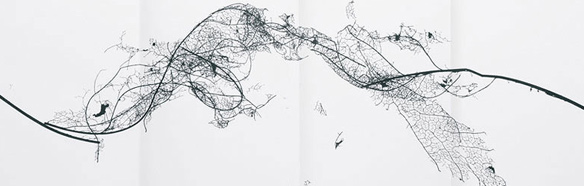

Por isso eu falava, no primeiro post desta série, de ausências fundadoras num projetar filosófico. Trata-se de um desvio existencial direcionado a uma busca inquieta e nômade de uma ordem inacessível: a ruptura do tempo – um aprofundamento interessante sobre tal “ruptura do tempo” no design é desenvolvido por Jean-Pierre Boutinet em seu livro “Uma antropologia do projeto” (Porto Alegre: Artmed, 2002).

De modo geral, entendo essa que tal ruptura somente é possível a partir da “perspectiva do designer”, conforme nos ensina Flusser: um modo de olhar particularmente humano que nos permite contemplar o infinito – construímos e consumimos produtos diversos, desenhamos e apreciamos imagens, mas, sem que saibamos exatamente “como”, compreendemos, experimentamos e inventamos uma miríade de novos sentidos, significados, emoções, desejos, ideias e valores.

Ou seja: uma ausência/falta/vazio ontológico paradoxalmente instaura uma forma singular, diferente das tantas outras, de nos relacionarmos com o mundo e com os outros seres humanos. Como se dá essa relação?

A alma tem dois olhos: um que olha para o tempo, outro que olha para mais longe, para o cimo, para a eternidade. […] Galileu não descobriu a fórmula da queda livre, inventou-a: experimentou uma forma atrás da outra até encontrar uma que funcionasse. Assim a teoria geométrica (e a teoria mecânica) é uma concepção (design) que atribuímos aos fenômenos para os compreender. […]

Temos de admitir que: o fato de o Sol girar em torno da terra ou a Terra em torno do Sol é apenas uma questão de design. Mas a queda dos graves [a lei gravitacional] também será uma questão de design? Por outras palavras: se já não partilhamos a opinião de Platão, segundo a qual o design dos fenômenos está no céu e deve ser descoberto por via teórica, mas acreditamos, ao invés, sermos nós próprios a criar os fenômenos, por que é que os fenômenos têm o aspecto que têm, em vez daquele que desejávamos que tivessem? […]

…não há dúvida de que as formas, independentemente de terem sido descobertas ou inventadas, projetadas por um designer celeste ou humano, são externas, ou seja, independentes do tempo e do espaço. A soma dos ângulos de um triângulo inteligível é sempre e eternamente 180 graus, quer o tenha descoberto no céu ou inventado no estirador. […] O modo de ver do designer – quer o celeste, quer o humano – corresponde sem dúvida ao do segundo olho da alma. […] O segundo olho da alma continua a olhar para a eternidade, mas trata-se de uma eternidade que agora pode manipular.

É esta a perspectiva do designer: tem uma espécie de olho parietal […] que lhe permite perceber e relacionar-se com a eternidade. […] Na Mesopotâmia, chamavam-lhe profeta. Seria mais adequado chamar-lhe Deus. Mas, graças a Deus, não o sabe e considera-se um técnico ou um artista. Que Deus lhe conserve esta convicção. – FLUSSER, V. Uma filosofia do design: a forma das coisas. Trad. Sandra Escobar. Lisboa: Relógio D’Água, 2010, p. 33-37.

A citação acima ilustra e solapa, a um só tempo, o antigo debate da filosofia ocidental acerca da enigmática dicotomia através da qual explicamos o mundo: o real contra o ideal. Atualizando tal dualismo, o campo do design parece basear-se num outro dualismo, proveniente da tradição linguística-semiótica: existe um sinal, que é a coisa indicada (o real), e há um significado correspondente, que é uma ideia, um conceito, um valor (o ideal).

No entanto, essa lógica do real x ideal, do sinal x significado, não explica satisfatoriamente a “perspectiva do designer” baseada naquela ausência fundadora de um “ainda-não-ser”. Complexa, tal explicação exige um modo de olhar mais específico e ao mesmo tempo mais amplo, sobre o qual tentarei falar no próximo post.

Big Ideas (don’t get any) | by James Houston

Comentários

Os comentários estão encerrados.