Dilemas do design I: o não-estar

Tudo o que atualmente se pretende marginal, irracional, revoltado, “anti-arte”, anti-design, etc., desde o pop ao psicodélico e à arte na rua, tudo isso obedece, quer queira quer não, à mesma economia do signo. Tudo isso é design. Nada escapa ao design: eis a sua fatalidade. – Jean Baudrillard em Para uma crítica da Economia: Política do signo (Rio de Janeiro: Elfos, 1995, p. 206).

Uma das maiores contradições do design, ao menos no Brasil, reside no fato de que a crescente propagação/repercussão da ideia de “design” parece ser inversamente proporcional à valorização da mesma. Mesmo com certa “regulamentação” pré-aprovada, o hipsterismo implícito em nossa postura profissional (não sou designer de sobrancelhas, o povo banalizou etc.) não passa de um placebo que, ao invés de gerar valor, apenas nos reduz a panelinhas descartáveis no mercado.

Em decorrência disso, minha insistência filosófica no design – que pode ser tudo menos exclusivista – é motivo de bullying tanto por parte dos designers quanto por parte de todo o resto do mundo. Mas como não sou filósofo de formação e nem designer de carteirinha, abstenho-me de lamentar por uma insegurança que não é minha – a de que, por um lado, o “filosofar” sempre foi uma questão polêmica no ensino de Filosofia e, por outro lado, a eterna crise de identidade do design só existe entre os designers.

Ao invés disso, insisto em tentar propor um design como via de acesso par excellence à filosofia. Pretensioso? Certamente que sim, pelo menos num cenário virtual onde o google é hegemonia de acesso. Portanto, antes de pensarmos sobre como isso seria possível, proponho, nessa série dos “dilemas do design”, refletirmos sobre por que isso poderia ser vantajoso aos designers.

É notório que o design tem conquistado cada vez mais espaços de destaque na contemporaneidade a ponto de ter se tornado indispensável. Não adianta, é indispensável sim, irreversivelmente: empresas e instituições de todos os setores dependem de uma marca, um “estilo” nos produtos, um algo “silencioso” a dizer. Imagens parecem ocupar o lugar do concreto – através delas, objetos e experiências oferecem-se para serem consumidos. Intelectuais de diversas áreas investigam e interpretam a produção dos designers, que então passa a ser considerada como parte integrante do cotidiano: somos a grife da roupa que vestimos, a bolsa que usamos, o carro que dirigimos.

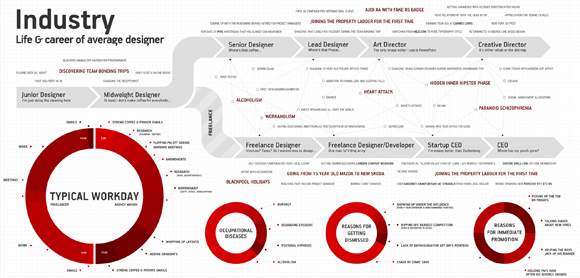

Mas o que os designers têm a dizer? De que forma o design se transformou em conduta na esfera cotidiana? Como é possível pensar novos modos de estar-no-mundo quando o mundo solicita-nos novos modos de não-estar? Sim, o mundo solicita-nos certa conduta de “não-estar” desde a pré-escola: as crianças (e adultos) devem decidir uma (nova) profissão o quanto antes, antecipar os estudos em inglês, planejar o que farão no dia seguinte, esboçar um plano de carreira e de família etc. Mesmo que nada disso dê certo – aliás, é contando com o fracasso que, desde pequenos, aprendemos a procurar novos modos de não-estar.

É possível que esta gestão simultânea (do tempo e do espaço, do erro e do acerto) implique capacidade de criação e inovação? Sem dúvida, ainda que pela negatividade, isto é, tangenciando uma possibilidade altamente provável de tecnicismo cego e alienante. Noutras palavras, antes de pensarmos num design como via de acesso à filosofia, devemos reconhecer os obstáculos que o impedem de acontecer no campo profissional do design:

1. Obsolescência: o fluxo sem fim de projetos que substituem uns aos outros instaura um tipo de design diluído em si mesmo. A própria ação de projetar se deixa atropelar pelo culto à novidade, pois a pertinência e a coerência do projeto não importam tanto quanto a capacidade de se gerar novos projetos. Uma vez realizado, cada projeto deve ser superado o quanto antes, justificando assim uma “gestão de design” que consiga precipitar o próximo passo antes mesmo de haver um primeiro passo. É neste ponto que o ideal de progresso tecnológico mostra-se enganoso e incontornável: o ciclo-vicioso onde um projeto somente se resolve através de outro.

2. Reificação: forçados a elaborar projetos a toque de caixa, designers não têm tempo para explorar todo o ineditismo potencialmente contido em cada situação. Muitas vezes a “reciclagem” de elementos de projetos bem sucedidos transforma-se em hábito de rejeição a elementos novos (“muito arriscados”). Engendrando uma práxis inativa e pré-programada, os projetos tornam-se genéricos e intercambiáveis.

3. Burocratismo: a imposição de técnicas de elaboração, operacionalização, qualidade, acompanhamento, processos e organogramas deriva de uma obsessão tecnicista que trata o projeto como mera receita pro forma em relação às vendas. Para camuflar a necessária gestão da incerteza e da visão sistêmica (inerentes a todo projeto que se pretende inovador), a relação de interdependência entre fim e meios é abolida em favor da instrumentalização setorial da criação.

4. Sub-conceituação: em nome da retórica marqueteira, a relação entre concepção e desenvolvimento é guiada por uma simplificação semântica das intenções (muitas vezes divergentes) do cliente, do designer e do usuário. A saída mais fácil é a mais complicada: briefings que trazem descrições vagas como caos, aleatório, despojado, pós-moderno etc. Assim, a criação é submetida ao “conceito” (ou o contrário) de maneira unilateral, sem haver a menor consistência entre intenção e ação (desfazer com uma mão o que a outra fez) – especialmente quando, na agência/escritório, o grande bando de “execução” encontra-se um andar (ou mais) abaixo do pequeno grupo de “concepção”.

5. Brodagem: o jeito mais fácil de se inserir nas panelinhas do design – e por panelinha não me refiro a grupos fechados em si mesmos (cultos herméticos, ordens secretas), mas simplesmente a pessoas que se ajudam entre si – são trocas de favores, tapinhas nas costas, trabalhos de graça. O problema não está nas panelinhas em si (não há como, e nem faz sentido, escapar delas), o problema é quando a brodagem transforma-se em requisito básico de legitimidade. Neste caso, o reconhecimento profissional desloca-se do empenho investido para a simples reafirmação das encenações locais, com a bricolagem de discursos individualizados e portáteis.

6. Marginalização: a situação precária da profissão, em diversos sentidos, impede os designers de projetarem para si mesmos um plano de carreira minimamente estável. A piada de mau gosto é que, quanto mais importância a área conquista no mercado, menor é a importância que o designer atribui a si mesmo. E com a regulamentação profissional (reserva de mercado), a desilusão frente ao horizonte deplorável da classe só tende a chegar mais cedo: quanto mais designers e professores de design conspiram para isolar o design e deixar de fora quem não é “profissional” (a grande maioria das pessoas que fazem design), maior será o número de cursos e associações profissionais de design semelhantes a clubes de idosos dedicados à evasão fiscal e a palestras de autoajuda. Consequência deste abismo impossível de preencher – entre o glamour idealizado e o engodo de uma condição survivor – é o tédio de nada, procrastinação, sensação agonizante de não ter outra opção além da prostituição criativa.

Claro que há mais problemas (ou nuances e variáveis envolvidas) e claro que os seis “nós” listados acima talvez não sejam facilmente desatáveis, mas a atitude criativa parece alimentar-se justamente de ausências e dificuldades fundadoras.

Quer dizer, mesmo quando o projeto não passa de uma simples forma de adaptação, um mero encadeamento de reações automáticas, surpreendentemente ele não esgota a capacidade humana de inventar, de exercer autonomia através da obra que se realiza. Como pode isso? Por conseguinte, por que afinal refletir e exercer design sob um olhar filosófico?

.

Comentários

Os comentários estão encerrados.